等高線(とうこうせん)の読み取りや地図記号の理解を深めよう。

【準備するもの(写真1)】

・プラスチックのお弁当のフタ

※今回は、100円均一ショップで購入したフードパックのフタ部分を使用しました。

・マジックペン

・地形図

写真1 準備するもの

1.必要なフタ部分をハサミで切りはなす。

今回必要なのはフタ部分だけなので、ハサミで切りはなします。(写真2)。

写真2 必要なフタ部分をハサミで切りはなす。

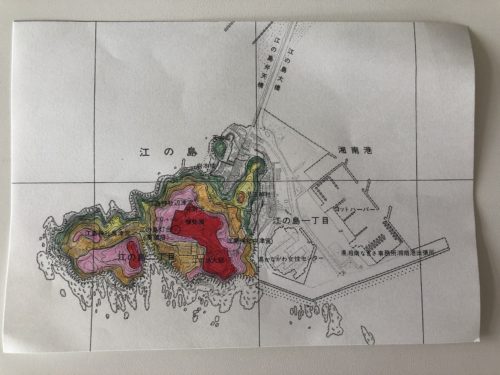

2.地形図(ちけいず)を用意して、フタにはまるサイズに切る

地形図を用意します。今回は、国土地理院(こくどちりいん)1万分の1地形図「江の島」を用います。

コピーを一枚とって、フタにはまるのにいい大きさに切ります。(写真3)。

写真3 地形図を用意し、フタにはまるサイズに切る

3.切った地形図の等高線をなぞる

切った地形図の等高線(とうこうせん)をなぞります。

一番高い等高線は60mの高さだったので、

60mを赤、50mをピンク、40mをオレンジ、30mを黄色、20mを水色、10mを青にして塗りました。

なぞった内側に色をぬっていきます(写真4)。

この作業の中で、江の島の南側は崖(がけ)が多いことに気付くでしょう。

なぜこのような地形になるのか、考えながら作業すると良いと思います。

写真4 切った地形図の等高線をなぞります。

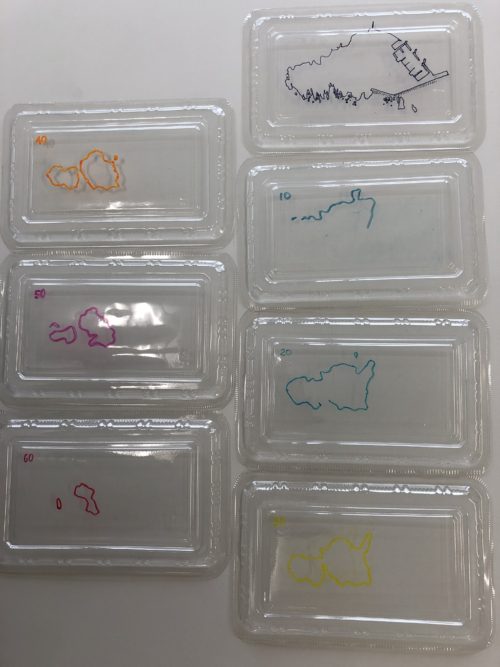

4.プラスチックの蓋に、等高線を写し取る

プラスチックのフタに、マジックペンで等高線を写し取っていきます(写真5)。

ずれないように、フタに、セロテープ等を貼ってずれないようにします。

プラスチックのフタに何度も貼ったり付けたりするので、あまり強力でないテープの方が良いと思います。

写真5 プラスチックのフタに、等高線を写し取る

各等高線ごとに色を変えて写し取っていきました(写真6)。

フタごとに、何メートルの等高線を写したものか数字を入れていくとわかりやすいです。

10mと20mのものが中途半端に見えるのは、そこが崖になっているからです。

写真6 各等高線を写し取る

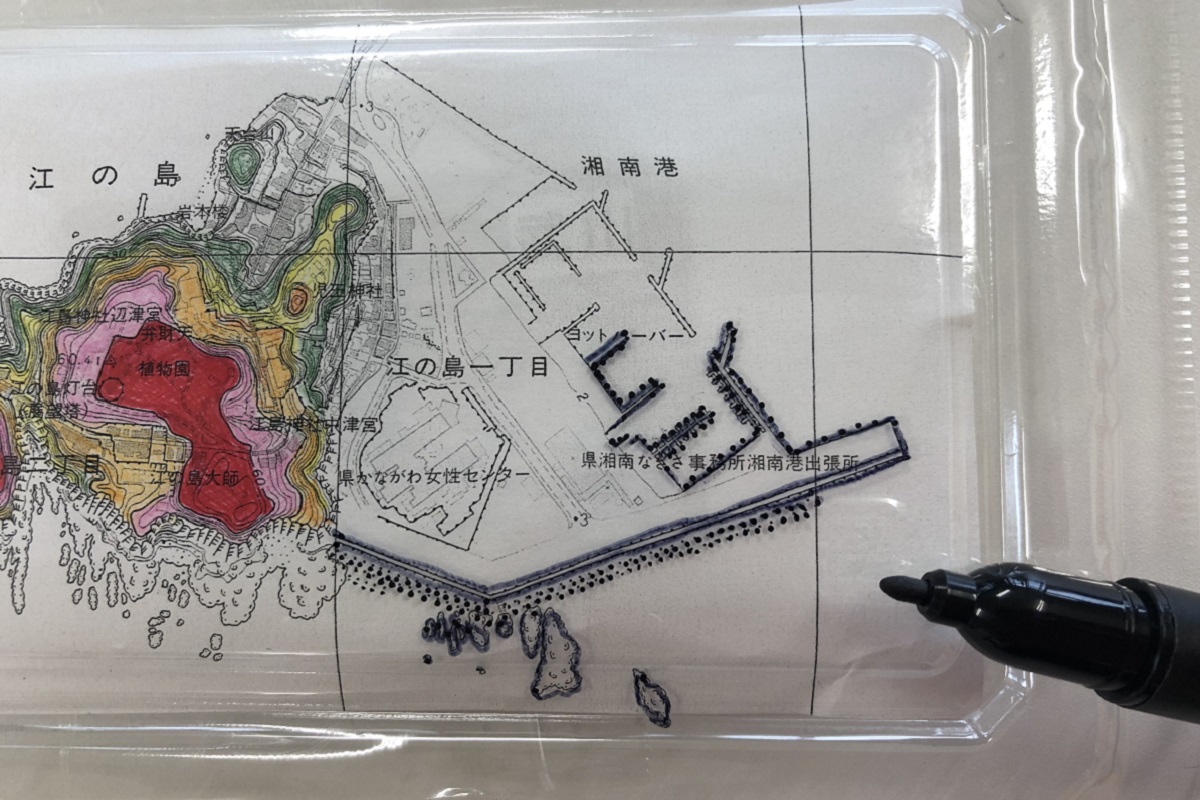

重ねると写真7のようになります。

写真7 全部かさねたところ

今回はフタどうしがぴったりと重なってしまってあまり高さが出なかったので、フタの間につまようじを左右2本ずついれました(写真8~10)。フタの溝(みぞ)につまようじがちょうどはまりましたが、ストローを用いるともっと高さが出ます。

写真8

写真9

写真10

写真11 完成!

〇山が二つあるのは

写真12 「山二つ」の看板

海食の働きにより、「山二つ」の地形になったことがわかります。

〇江の島の南側に崖が多いのは

大きな地図で見ると、江の島の南側には海が広がっています。

先ほどの「山二つ」もそうですが、江の島の崖は海食によるものだとわかります。

このような崖を「海食崖(かいしょくがい)」といいます。

地図は、GooglMapやGoogleEarth、「地理院地図(ちりいんちず)」などでも見ることができます。

〇地図記号

フタに写しとっているときに疑問に思った地図記号が何を表しているか調べましょう。

江の島で気になるのは、島の東部、ヨットハーバーの辺の点々や、2種類の崖(土がけと岩がけ)、海に分布する岩などでしょうか。水制(すいせい)や岩の地図記号、知っていましたか?

「山二つ」の西部に対し、江の島の東部は平たんなのが、色塗りなどを通して理解できたと思います。ここは埋め立て地で、昭和39年(1964)東京オリンピックのヨット競技がおこなわれることになった際に造成されました。

このように、地図をよく見、地形を理解することで、普段は見落としているさまざまなことに気づくことができると思います。

今回は江の島で作業をしましたが、他の島や半島、山などでも是非チャレンジしてください!

コメント